Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die weit über den Finanzsektor hinausreicht. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung und den fortlaufend verschärften nationalen Vorgaben rückt das Sanktionslistenscreening auch für Unternehmen des Nichtfinanzsektors in den Mittelpunkt der Compliance-Anforderungen. Doch was bedeutet das konkret für die Praxis?

Was ist Sanktionslistenscreening?

Beim Sanktionslistenscreening – auch Sanktionslistenprüfung genannt – werden Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende systematisch mit offiziellen Sanktionslisten abgeglichen. Diese Listen werden von nationalen und internationalen Behörden wie der EU, den Vereinten Nationen oder dem US-amerikanischen OFAC geführt und enthalten Personen, Organisationen und Staaten, gegen die wirtschaftliche oder rechtliche Beschränkungen verhängt wurden. Ziel ist es, zu verhindern, dass Unternehmen – bewusst oder unbewusst – Geschäftsbeziehungen zu sanktionierten Akteuren unterhalten und so gegen geltende Gesetze oder Embargos verstoßen.

Rechtliche Grundlagen und Verpflichtete

Die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung ergibt sich aus verschiedenen EU-Verordnungen (z. B. VO (EG) Nr. 2580/2001, Nr. 881/2002) sowie dem deutschen Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Während Banken und Versicherungen schon lange verpflichtet sind, betrifft die Pflicht de facto jedes in der EU ansässige oder agierende Unternehmen – unabhängig von Größe, Branche oder Geschäftsmodell. Besonders relevant ist das Screening für Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen, aber auch rein national tätige Betriebe sind nicht ausgenommen.

Welche Sanktionslisten sind verpflichtend zu prüfen?

Für Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Deutschland sind insbesondere folgende Listen zwingend zu berücksichtigen:

- EU-Sanktionslisten: Die konsolidierte Sanktionsliste der Europäischen Union (EU) ist für alle Unternehmen in der EU verbindlich. Sie umfasst sämtliche restriktiven Maßnahmen, die von der EU gegen Personen, Organisationen und Staaten verhängt wurden (z. B. Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen, Embargos).

- UN-Sanktionslisten: Die Listen der Vereinten Nationen (UN) sind ebenfalls zu beachten, da sie durch EU-Verordnungen in nationales Recht umgesetzt werden.

- Nationale Listen: In Deutschland ist die Finanz-Sanktionsliste (FiSALis) das zentrale amtliche Register für EU-Finanzsanktionen. Sie wird vom Justizportal des Bundes und der Länder bereitgestellt und umfasst alle von der EU erlassenen Sanktionsverordnungen.

- Weitere Listen (z. B. OFAC/US-Sanktionslisten): Für international tätige Unternehmen kann es – je nach Geschäftsmodell und Partnerländern – erforderlich sein, auch US-amerikanische (OFAC), britische oder andere nationale Listen zu prüfen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn Geschäftsbeziehungen in oder mit diesen Ländern bestehen oder Zahlungen über US-Banken abgewickelt werden.

Für die meisten Unternehmen im Nichtfinanzsektor reicht die Prüfung der konsolidierten EU-Sanktionsliste und der FiSALis aus, sofern keine US- oder UK-Bezüge bestehen.

Reicht eine Prüfung allein der Finanzsanktionslisten?

Systeme, die sämtliche EU-Sanktionsverordnungen zum Abgleich mit den Daten des Verpflichteten bereitstellen, sind grundsätzlich ausreichend. Für Unternehmen mit internationalen Aktivitäten (z. B. USA, UK, Schweiz) ist ein Abgleich mit weiteren relevanten Listen erforderlich. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert. Es ist sicherzustellen, dass immer die aktuelle Version verwendet wird.

Warum ist das Screening so wichtig?

Die Aufnahme einer Person oder Organisation in eine Sanktionsliste hat weitreichende Konsequenzen: Unternehmen dürfen diesen Akteuren weder direkt noch indirekt wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Das umfasst nicht nur Zahlungen, sondern auch Lieferungen von Waren, Dienstleistungen oder die Begründung von Arbeitsverhältnissen. Verstöße – ob vorsätzlich oder fahrlässig – werden mit hohen Geldbußen und in schweren Fällen sogar mit Freiheitsstrafen geahndet. Hinzu kommen erhebliche Reputationsrisiken und der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.

Wie funktioniert die Sanktionslistenprüfung in der Praxis?

Der erste Schritt ist die Identifikation der relevanten Sanktionslisten. Neben den EU-Listen können – je nach Geschäftsmodell – auch US-amerikanische, britische oder Schweizer Listen relevant sein. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie stets mit den aktuellen Versionen arbeiten, da die Listen regelmäßig aktualisiert werden.

Das Screening kann manuell oder – insbesondere bei größeren Datenmengen – automatisiert erfolgen. Moderne Softwarelösungen ermöglichen einen schnellen und zuverlässigen Abgleich von Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten mit den Sanktionslisten. Wichtig ist, dass der Prozess dokumentiert und nachvollziehbar gestaltet wird, um im Fall einer Prüfung durch Behörden die Einhaltung der Pflichten nachweisen zu können.

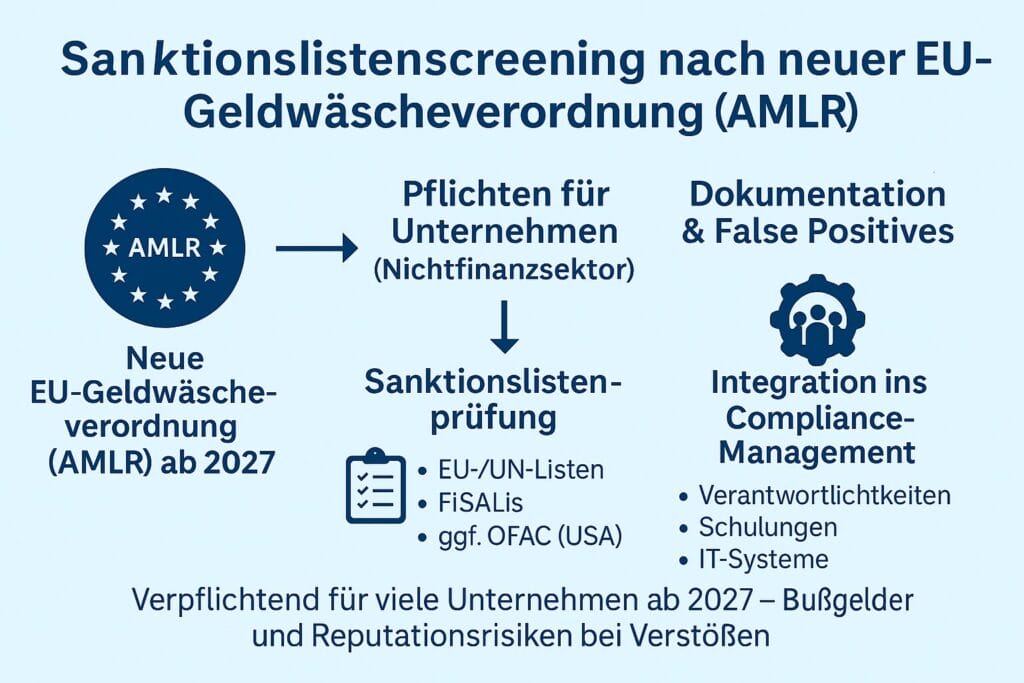

Was ist neu durch die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR)?

Die AMLR ist das Herzstück des EU-Geldwäschepakets und gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Sie ersetzt weite Teile des bisherigen Geldwäschegesetzes (GwG) und vereinheitlicht erstmals die Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung von Finanzsanktionen in der gesamten EU.

Wesentliche Neuerungen:

- Verpflichtung zum Sanktionslistenscreening: Die AMLR macht die Prüfung von Sanktions- und Terrorlisten zu einer expliziten Pflicht für alle Verpflichteten – auch im Nichtfinanzsektor.

- Erweiterter Verpflichtetenkreis: Neben Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern werden künftig auch viele Nichtfinanzunternehmen wie Immobilienmakler, Händler hochwertiger Güter, Industrieholdings, Crowdfunding-Plattformen, Profifußballvereine und weitere Branchen einbezogen.

- Zentrale EU-Behörde (AMLA): Die neue Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt wird die Einhaltung der Vorgaben überwachen und einheitliche Standards setzen.

Integration in das Compliance-Management

Die AMLR fordert eine enge Verzahnung von Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance. Unternehmen müssen ihre Prozesse, Verantwortlichkeiten und IT-Systeme anpassen, um die neuen Anforderungen effizient und rechtssicher umzusetzen. 3. Die EBA-Leitlinien (EBA – Europäische Bankenaufsicht) und die Standards der neuen EU-Behörde AMLA werden weitere Konkretisierungen bringen.

Wer muss geprüft werden und wie oft?

Grundsätzlich sind alle Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden zu prüfen, mit denen eine Geschäftsbeziehung besteht oder aufgebaut werden soll. Besonders kritisch sind neue Geschäftsbeziehungen, internationale Transaktionen und Zahlungen in Risikoländer. Die Prüfung sollte nicht nur bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung, sondern regelmäßig – mindestens einmal jährlich oder bei relevanten Änderungen – erfolgen. Bei tatsächlichen „Treffern“ auf einer Sanktionsliste sind die Geschäftsbeziehung sofort zu beenden und die zuständigen Behörden zu informieren.

Dokumentation der Prüfung und Umgang mit False Positives

Jede Sanktionslistenprüfung muss nachvollziehbar dokumentiert werden. Dies umfasst Datum, geprüfte Person/Organisation, verwendete Listen, Ergebnis der Prüfung und ggf. die verwendete Software. Bei einem Treffer (Match) ist zu dokumentieren, wie die Identität geprüft und ob ein False Positive ausgeschlossen wurde. Dazu gehören:

- Abgleich weiterer Identifikationsmerkmale (Geburtsdatum, Adresse, Nationalität etc.)

- Begründung, warum es sich um einen False Positive handelt (z. B. Namensgleichheit, aber abweichende Geburtsdaten)

- Entscheidung und Freigabe durch eine verantwortliche Person (Vier-Augen-Prinzip empfohlen)

Die Dokumentation sollte revisionssicher und für mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden. Auch bei automatisierten Prüfungen (z. B. mit einer Compliance-Software) ist die Dokumentation erforderlich. Die Prüfprotokolle sollten exportiert und zentral archiviert werden.

Beispiel für die Dokumentation eines False Positives:

- Name des geprüften Geschäftspartners: Max Mustermann

- Treffer auf der EU-Sanktionsliste: Max Mustermann, geb. 01.01.1970, Russland

- Geprüfte Person: Max Mustermann, geb. 01.01.1980, Deutschland

- Ergebnis: False Positive, da Geburtsdatum und Nationalität abweichen

- Entscheidung dokumentiert am [Datum], geprüft von [Name], freigegeben von [Name]

Herausforderungen und Best Practices

Die größte Herausforderung liegt in der Aktualität und Qualität der Daten. Falsch-positive Treffer (z. B. Namensgleichheit) müssen sorgfältig geprüft und dokumentiert werden. Unternehmen sollten klare Zuständigkeiten und Prozesse definieren, regelmäßige Schulungen durchführen und die Datenschutzanforderungen (DSGVO) beachten, da beim Screening personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Fazit

Das Sanktionslistenscreening ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Geldwäscheprävention und betrifft auch den Nichtfinanzsektor. Unternehmen, die ihre Pflichten ernst nehmen, schützen sich nicht nur vor rechtlichen und finanziellen Risiken, sondern stärken auch ihre Reputation und das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden. Mit einer klaren Strategie, modernen Tools und regelmäßigen Schulungen lässt sich das Sanktionslistenscreening effizient und rechtssicher umsetzen.